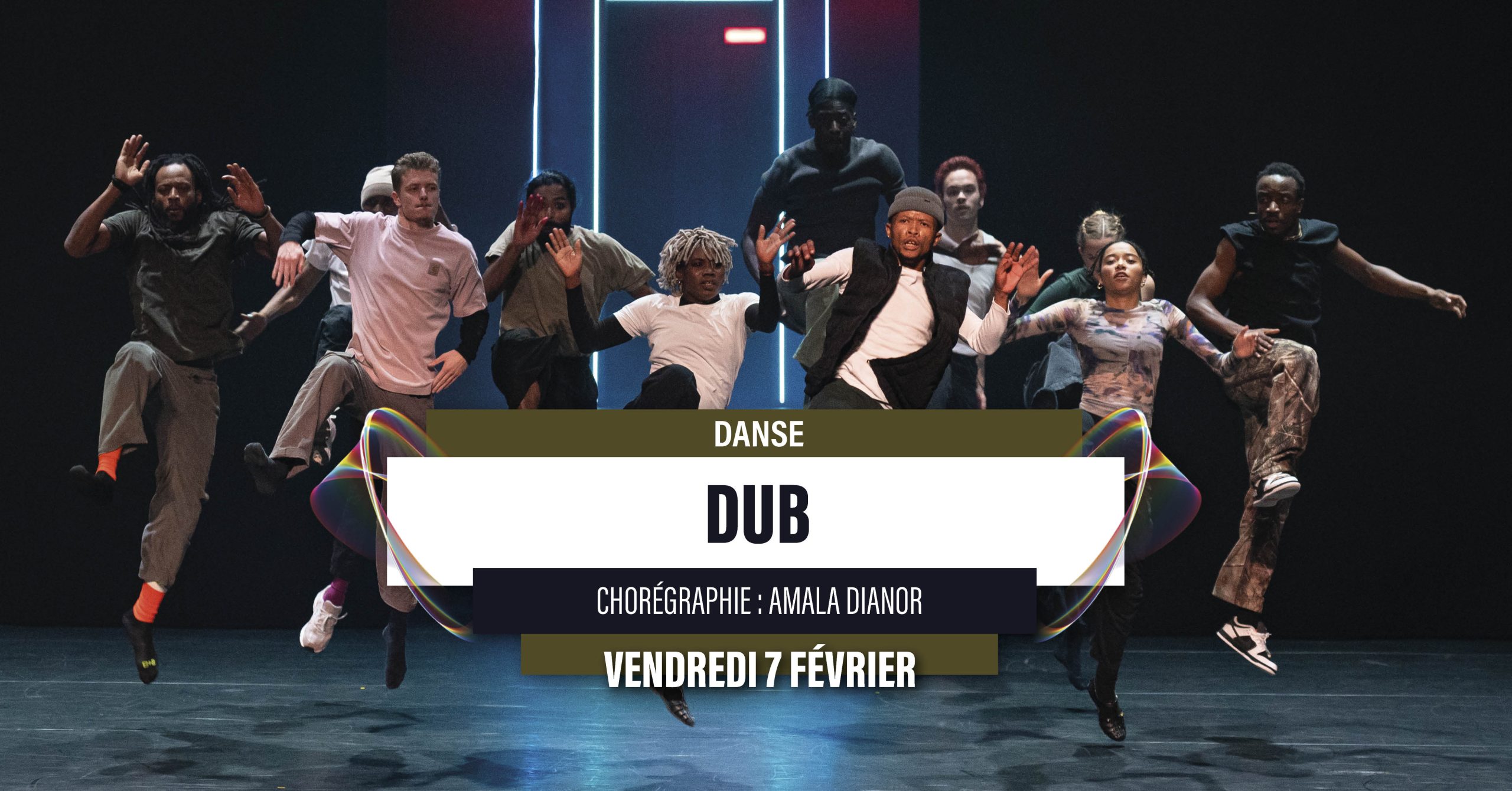

DUB – CHOREGRAPHIE : AMALA DIANOR

À l’issue du spectacle, le musicien et compositeur électro Awir Leon proposera un DJ Set dans le hall du Forum.

À l’issue du spectacle, le musicien et compositeur électro Awir Leon proposera un DJ Set dans le hall du Forum.

CHOREGRAPHIE : AMALA DIANOR

Durée : 1H

Danseurs : Slate Hemedi Dindangila, Romain Franco, Jordan John Hope, Enock Kalubi Kadima, Mwendwa Marchand, Kgotsofalang Joseph Mavundla, Sangram Mukhopadhyay, Tatiana Gueria Nade, Yanis Ramet, Germain Zambi, Asia Zonta

Lumière et régie générale : Nicolas Tallec, Agathe Geffroy

Costumes : Minuit Deux, Fabrice Couturier

Régie son : Emmanuel Catty

Régie plateau : David Normand, Martin Rahard, Thibaut Trilles

Directrice déléguée : Mélanie Roger, Direction technique : Nicolas Barrot, Véronique Charbit, Chargée de production : Lucie Jeannenot

Construction de décor : Juan Cariou, Fabienne Desfleches, Paul Dufayet, Valentin Dumeige, Moïse Elkaout, Manon Garnier, Louise Gateaud, Gaëlle Le-stum, Gaelle Meurice, Fanchon Voisin,

Graffeur décor : François Raveau

| DUB, UNE COMMUNAUTÉ ET UN COURANT MUSICAL MONDIALISÉ |

Les nouvelles danses urbaines, avant de devenir virales, s’épanouissent grâce à l’émergence de nouvelles tonalités musicales (souvent de nouveaux beats ou rythmes de DJs) qui inspirent les interprètes. Les compositions musicales actuelles puisent dans des musiques traditionnelles ou populaires, inscrivant ainsi l’émergence des nouvelles danses dans des territoires géographiques spécifiques.

La nouveauté, par rapport à la génération du chorégraphe — qui a débuté la danse dans les milieux urbains et underground des années 90 —, réside dans la diffusion instantanée de ces nouvelles techniques, rapidement reprises et enrichies par d’autres communautés de musiciens et de danseurs à travers le monde.

Les danseurs de DUB maîtrisent différentes nouvelles techniques, comme l’électro, le voguing, la pantsula, le krump, l’afro, le waacking, le hip-hop new style… Le compositeur invité sur cette création, Awir Leon, s’inspire de ces influences musicales et les nourrit, reflétant ainsi l’identité artistique propre à cette génération.

| DUB, UN PROCESSUS DE CRÉATION PARTAGÉ ET IMMERSIF |

Le premier enjeu de la création consiste à identifier les danseurs. Cette démarche, déjà à l’œuvre lors des tournées de la compagnie en Inde, en Afrique du Sud ou en Europe, permet d’aller à la rencontre de ces environnements, de ces musiques et de ces danseurs là où ils se trouvent physiquement (et non virtuellement). L’objectif est de recruter de jeunes interprètes exceptionnels, libres, hybrides et affranchis des cadres traditionnels.

Le deuxième enjeu de DUB est de collecter des éléments sur la réalité spatiale et sensorielle de ces nouvelles pratiques, en collaboration avec le plasticien Grégoire Korganow. Celui-ci sera invité à proposer à Amala Dianor un dispositif visuel et à réfléchir à la structure du spectacle. L’approche des artistes associés sera expérimentale : ils s’immergeront dans les lieux où naissent et se transmettent ces danses (les ballrooms, les clubs, les battles…) en Europe, aux États-Unis — avec le soutien de la Villa Albertine —, en Afrique lors des tournées de la compagnie, et en Asie, afin d’observer ces espaces et d’y collecter des empreintes visuelles et sensorielles.

Le troisième enjeu consiste à explorer les spatialités réelles et celles de la représentation des chorégraphies. Ce travail de recherche, à la fois documentaire et sensible, permettra d’imaginer un espace scénique évolutif, fortement connecté à la réalité des lieux où émergent ces sons et ces danses, ainsi qu’aux espaces numériques où ces pratiques sont diffusées.

| CDUB, L’AFFIRMATION D’UNE FORME MANIFESTE ET CONTEMPORAINE, JOYEUSE ET COLLECTIVE, DANS LA TEMPORALITÉ DU PLATEA |

Avec cette création, les danseurs seront invités à se déplacer, à s’adapter et à transformer leurs habitudes.

Dans le processus artistique du chorégraphe, le studio de création fonctionne comme une utopie, un refuge hors du monde, un lieu où la différence est une richesse et où chacun est en quête de partage, d’exploration et de liberté. Pour cette nouvelle création, il interrogera cette approche en se connectant à de nouveaux danseurs. Il cherchera à comprendre ce que suscite chez eux — dont les danses, bien que nées dans des contextes festifs, sont souvent pratiquées en solo — la rencontre prolongée dans un espace physique commun. Il explorera également comment transposer leurs pratiques connectées dans le temps du plateau.

À ce stade de sa recherche, Amala Dianor envisage d’aborder plusieurs questions fondamentales : Que se crée-t-il lorsque nous avons le temps d’évoluer ensemble tout en restant fidèle à soi-même ? Comment le spectacle établira-t-il un lien entre réalité et représentation, entre le temps du plateau et celui des réseaux sociaux ? Comment la rencontre physique avec le public des théâtres peut-elle nourrir les pratiques de la jeune génération ?

Amala Dianor souhaite ainsi révéler ces espaces confidentiels où les danseurs se retrouvent entre eux pour partager des moments de pure danse, en extraire une vision inédite du monde et, avec une nouvelle génération d’interprètes, construire une utopie visuelle, musicale et incarnée.